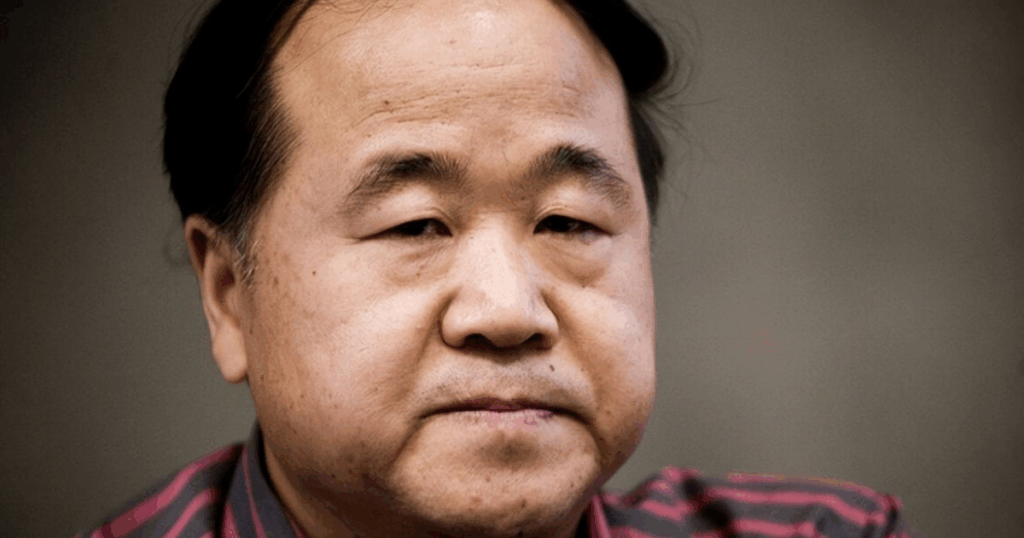

很多人不理解,中国有许多伟大的作家,留下无数的不朽的文学作品,而目前只有莫言拿到了诺贝尔奖。为什么不颁发给那些在我们看来成就并不亚于莫言的作家呢?

再一个问题就是,假设我坐在家里,写了一本在客观意义上达到了惊天动地的文学作品,我有没有可能获得诺贝尔奖?答案是不可能,不管这部作品多么优秀,也不行。

原因就是:影响力。

什么叫影响力,就是看过这本书的人是否足够的多,这个作品是否影响到了足够多的人。而且还不仅仅是一个国家的人,比如金庸的书影响了整个华文世界的整整两代读者,但我们不能说他有足够的世界范围的影响力。

而诺贝尔文学奖是很看重作品的世界范围内的影响力的。文学作品被翻译成的语言种类、发行区域、出版(再版)次数、读者的反馈、衍生出的讨论,都是影响力的指数。

而绝大部分中国的作家,缺乏在世界范围内的影响力。我不太清楚郑渊洁,在我看来,郑渊洁的作品也是极好的,但似乎他的作品也局限于国内的影响力。

和大多数人想象不同的是,诺贝尔奖也是需要“运作”的,这并不是说找人去贿赂评委,而是在评委目光所能触及的地方去运作作家和他的作品,让评委注意到,才有可能让作家和作品进入评委的视线。还得找到足够重量级的作家(如往届诺贝尔奖得主)去评论作家和作品,甚至是直接提名。

那么莫言为什么可以拿到诺贝尔奖?因为莫言是少数在海外拥有比较强的影响力的中国现代作家。那么他为什么会有海外影响力呢?

大部分中国国内的现代作家是不看重海外影响力的,因为写作的文字是中文,读者群也是中国人,能把国内的影响力提升上去已经是极致了,作家大部分也缺乏海外运作的经验和渠道。而渠道是最重要的。

在80年代初,作家苏童(代表作《妻妾成群》)在中日文化交流的大环境下,接触到了日本的出版界,随着《妻妾成群》在90年代被改编成张艺谋的电影《大红灯笼高高挂》,日本有了一群苏童的忠实读者。这些读者中不乏出版界的人士,他们先是把苏童的作品翻译成日文出版,又翻译成其他语言文字如英语、意大利语等出版。

而苏童和莫言的关系非常好,这些日本人士来中国访问的时候,通过苏童的推荐,也接触到了莫言的作品,对作品非常赞叹。于是苏童的渠道也很快成为了莫言的渠道,莫言的影响力首先在日本得到了发展。这种影响力最后引起了一个人的注意,就是日本著名作家大江健三郎

大江健三郎对莫言的作品非常喜欢。94年大江健三郎获得了诺贝尔文学奖,在发言的时候,有段话是这么说的:

“不久后,这些系统还把我同韩国的金芝河、中国的莫言等结合在了一起。这种结合的基础,是亚洲这块土地上一直存续着的某种暗示——自古以来就似曾相识的感觉。当然,我所说的亚洲,并不是作为新兴经济势力受到宠爱的亚洲,而是蕴含着持久的贫困和混沌的富庶的亚洲。在我看来,文学的世界性,首先应该建立在这种具体的联系之中。为争取一位韩国优秀诗人的政治自由,我曾参加过一次绝食斗争。现在,我则对中国那些非常优秀的小说家们的命运表示关注。”

据说在后来的一次演讲中,大江健三郎甚至说:让我选诺贝尔文学奖获得者,就选莫言。

大江健三郎希望亚洲作家能够更多的扩展影响力,他认为亚洲的作家非常优秀,应当获得更多的文学奖项。

有了这位大牛背书,西方的文学评论者们无法再忽视莫言这个名字,于是莫言和他的作品进入了人们的视线,加上日本出版社成熟的运作体系,莫言的作品被翻译成更多的语言版本,在更多的国家出版,获得了更多的读者,影响力持续提升。

2009年12月,莫言的长篇《蛙》出版,2011年5月,《蛙》由日本著名学者吉田富夫翻译,并由日本中央公论新社出版,封面上印着大江健三郎的推荐语——亚洲最接近诺贝尔奖的作家。在大江健三郎的推荐下,日本文学界即刻掀起了一阵“莫言热”,让莫言成为日本读者最喜爱的中国当代作家。

和自然科学类诺贝尔奖是一样,影响力太重要了。大牛的背书很重要,诺贝尔奖得主、各国文学院院士、出版界重要人物,这些都属于大牛背书。

日本在过去30年拿到了30个诺贝尔奖,也是日本政府斥巨资为日本的科学家们运作的成果,举个例,如果一个化学教授有一个先进成果,他就需要去办讲座,让更多的学界人士来听,然后让这些人再去扩展他的成果影响力,而办讲座,是要有人有钱才能办的。要么就邀请业界大牛来参观访问,这些也是需要钱和人脉去运作的。

诺贝尔奖,一方面是作品或者成果的高度,一方面就是获奖者本身的影响力高度,两者都是需要花费巨大心血的成果。所以不存在坐在家里闭门造车,然后诺贝尔奖电话打过来。

人家都不知道你,更不知道你这么牛,怎么给你提名?怎么给你发奖?

你得先让人家知道你很牛,你的成果很厉害,所有人都要谈论你和你的工作,这就是影响力。

而大多数人还停留在“他们没眼光”、“他们故意不给我们发奖”的认知上。

所以还是那句话:“诺贝尔奖也要运作”。